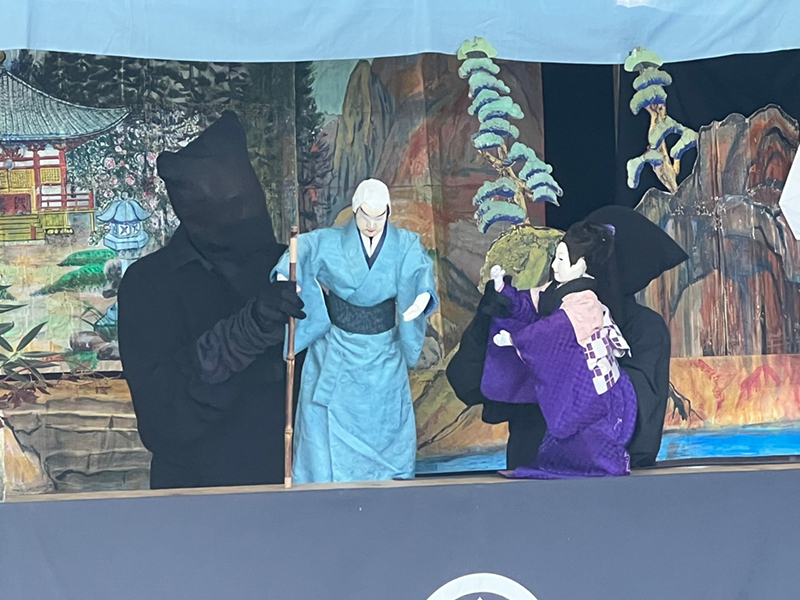

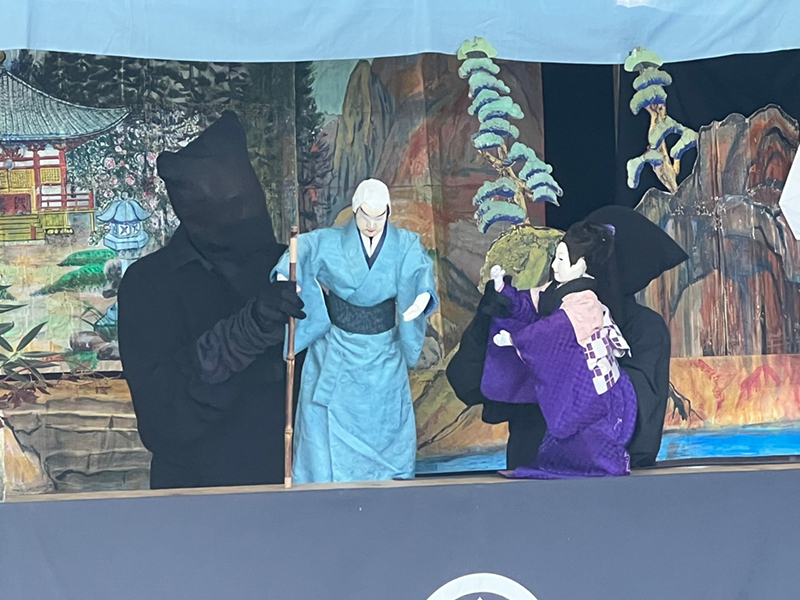

ぬますにんぎょうしばい

沼須人形芝居

- 群馬県

- 開催月未定

起源は、安政年間(1854-1860)、沼須の村人が阿波の国(徳島県)の旅芸人から人形を買い取り、習ったことが始まりと言われている。一時期中断したこともあったが、昭和50年に保存会が結成され「沼須人形芝居あけぼの座」となり、沼須人形芝居が復活した。

あけぼの座の活動は、沼田市沼須町砥石神社の春の例大祭奉納公演や沼田市文化祭など、年十数回の公演を行うほか、市内小学校での伝統芸能教室や総合の時間での取り組み、あけぼの座主催の子ども教室・義太夫教室なども行い、後継者の育成に尽力している。

沼田市重要無形/有形民俗文化財に指定され、(公財)日本ユネスコ協会連盟「プロジェクト未来遺産2022」に群馬県で初めて登録された沼須人形芝居の特徴は、立遣いハサミ式の指人形を一人で扱う人形芝居で、義太夫の語りと三味線の音に合わせて演じられることである。