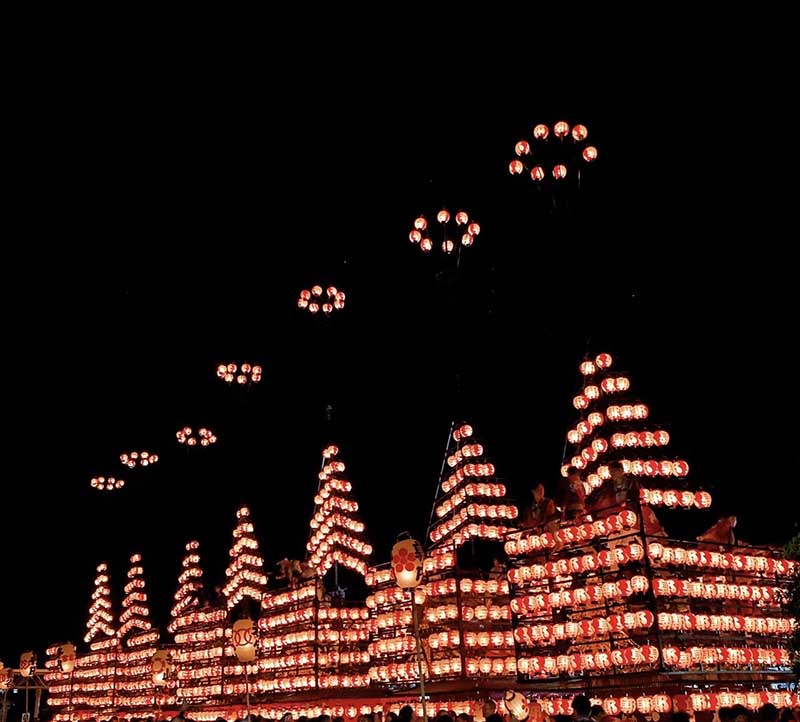

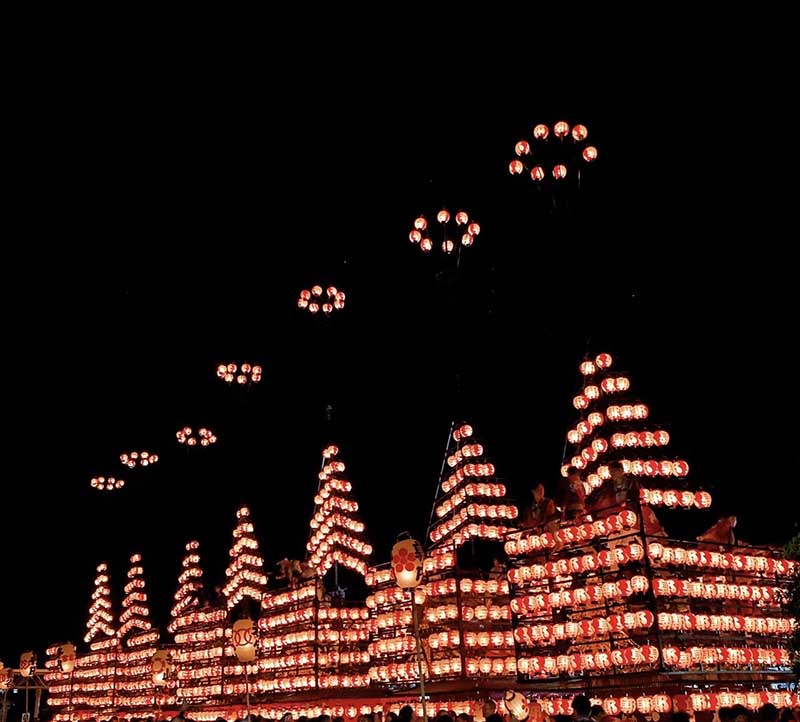

にほんまつのちょうちんまつり

二本松の提灯祭り

- 福島県

- 10月

二本松の提灯祭りは、二本松神社例大祭に、三百数十個の提灯を飾った太鼓台を7町内(本町・亀谷・竹田・松岡・根崎・若宮・郭内)から1台ずつ繰り出し、町々を曳き回す伝承行事である。祭日はかつて旧暦8月14日から3日間であったが、大正7年からは10月4日から6日までの3日間となり、現在は10月第1土・日・月曜日に行われている。

祭礼の起源は、古記録によると寛文元年、初代二本松藩主丹羽光重が二本松城内にそれぞれ祀られていた八幡社と熊野社を合祀し、現在地に遷宮して領内万民の総鎮守として定めた後、寛文4年に、二本松神社から神輿を渡し神楽太鼓を打って町々に繰出したことに基づいている。

以来、江戸・明治・大正・昭和・平成・令和と、それぞれの時代の世情に呼応しながら形態を変えつつも継承してきたが、昭和62年、祭礼囃子が曲目の多さと変化に富むなど高い価値を持つとの評価から、「二本松の祭り囃子」として福島県重要無形民俗文化財の指定を受けた。また、平成23年には中断していた神事等が復活し、当初の祭りの姿に近い形に戻すことができたため、祭り行事全体が「二本松の提灯祭り」として県重要無形民俗文化財に追加指定された。

1日目の宵祭りの午後には町境で「呼び起こし」を行なう。呼び起こしは二本松神社祭礼実施を告げる行事で、二本松神社を起点にして町境ごとに東西に順送りで行われ、巡航する太鼓台と共に町から町へと祭りの始まりが広がっていく。この行事は終戦直後までは、祭り2日目の午前2時から行なわれたため「朝祭り」ともいわれ、この祭りの特色の一つである。夕方には、社殿の篝火の火で提灯を灯した各町内の太鼓台が、旧亀谷ロータリーから本町を先頭にして出発し、各町内をまわる。

2日目の本祭りでは、二本松駅前広場を各町内の太鼓台が出発し、宮詰といって二本松神社参道の石段下に整列する。その後、御輿を先頭に各町内のお旅所を巡る。

3日目の後祭りでは、夕方に社殿で御鎮祭が行なわれ、その後7町内が二手に分かれ、提灯を飾り付けた太鼓台が深夜まで各町内を練り歩き、日付が変わるころに各町の祭典事務所に戻って、3日間にわたった祭りはすべて終了する。

欄間や鬼(屋根の飾り)などのきらびやかな彫刻が美しい太鼓台が、町内を練り歩く「引き廻し」。夜は1基につき300余もの提灯を戴いた太鼓台が、二本松城下の祭りの夜を紅く照らします。祭りの始まりを告げる「呼び起こし」という習俗も、県内ではまれに見るもので、厳格に守られています。祭禮囃子の曲数は比較的多く、変化に富んで伝承も確実です。神事・囃子ともに地方色が濃く、福島県を代表する祭りの一つとして高い価値があります。