となでこうじんじゃししまい

鳥撫荒神社獅子舞

- 兵庫県

- 10月

銭島八幡神社が慶長10(1605)年に尾崎に移された時、社殿は鳥撫荒神社に移築されたと伝えられています。秋の祭礼で舞われる獅子舞は、伊勢系の神楽獅子であり、明治時代の後半頃に千種川流域で行われていた獅子舞を習得して始められたと言われています。舞は16演目がほぼ原形をとどめて伝承されており、市内で舞われる芸獅子の典型かつ優美なものとして、平成8(1996)年に赤穂市の無形民俗文化財となっています。

獅子舞は享保4(1719)年にたつの市梛八幡神社から伝わり、その後、木津や高雄地区などの獅子舞も取り入れながら独自の獅子舞となりました。

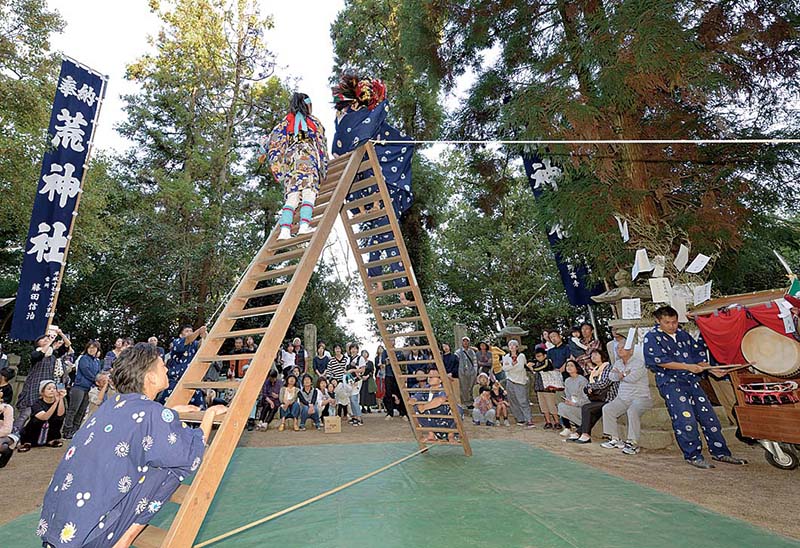

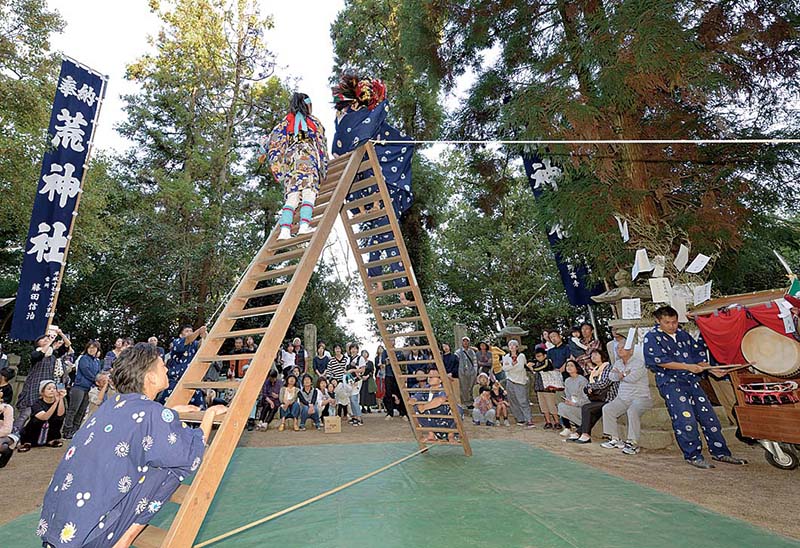

舞は芸獅子の典型的なもので、華やかな演目が16種伝承されています。「獅子」・「鼻高」・「唐子」・「オタヤン」・「サル」が登場しますが、舞の中心は「獅子」と「唐子」です。肩車をして練り歩く「シホウカタ」や山形に組んだ梯子の上で舞う「ハシゴ」は見応えがあります。特に梯子を使用する「梯子獅子」は市内ではここでしか見られない珍しい演目です。