さぬきげんのじょうほぞんかいによるにんぎょうじょうるりこうえん

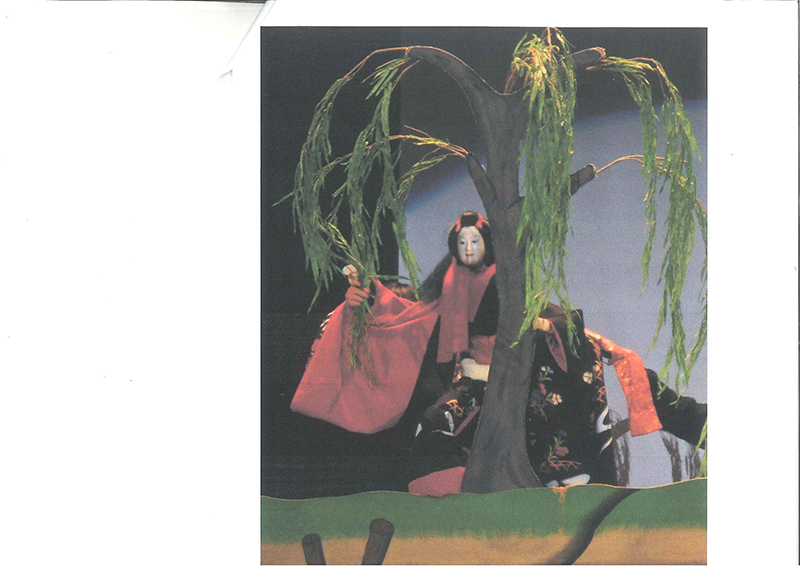

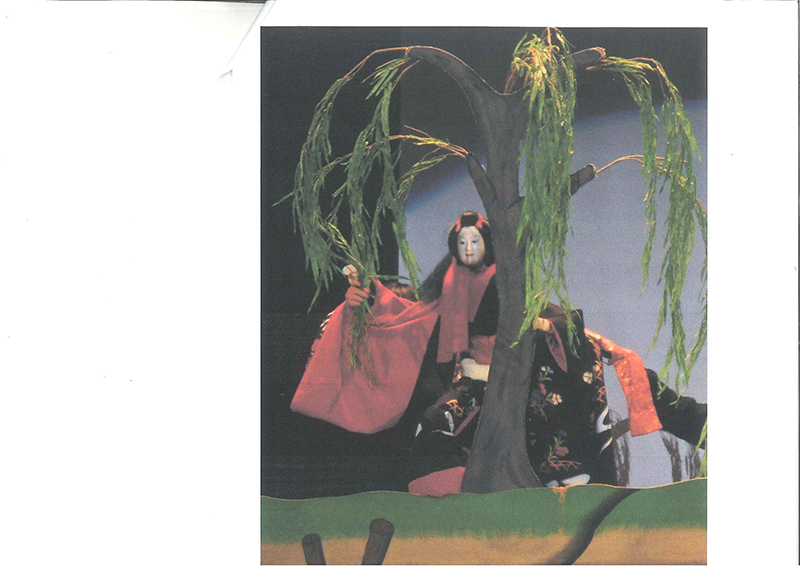

讃岐源之丞保存会による人形浄瑠璃公演

- 香川県

- 11月

「讃岐源之丞」とは、明治30年ごろに義太夫師匠三好 富太郎氏によって創設され、以来保存会によって大切に引き継がれている人形浄瑠璃のことです。

昭和37年に香川県有形民俗文化財に指定された人形頭や衣装を実際に用いて公演をおこなっています。また、太夫・三味線・人形遣いと三者が一体になって上演できるようになり、平成16年3月5日に県指定無形民俗文化財に指定されました。

令和6年度は定期公演をはじめとした地域の文化祭やイベント出展のほか、外部からの依頼公演などもあり、多くのお客様にご来場いただきました。令和7年度も4月13日の里帰り公演を皮切りに定期公演や依頼公演を予定しています。

毎年11月23日(勤労感謝の日)におこなわれる定期公演では、保存会による数演目と、地元小学校の児童による「えびす舞」を上演しています。保存会で上演するものは各公演で異なるものを準備しており、すべて合わせると10演目ほどで、現在(※)は新作の演目「釣女」の練習にも取り組んでいます。

「えびす舞」は豊年満作、大漁話などめでたい尽くしの内容が盛り込まれた物語です。村人がえびすさんにお酒を勧め、いろいろなことに願をかけながらえびすさんが酒を飲みます。謡にあわせて踊り始め、竿を担いで船に乗り込み、大きな鯛を釣り上げるというのが物語のあらましです。コミカルでユーモラスな「えびす舞」をお楽しみください。

そのほか、「壷坂観音霊験記(沢市内の段・山の段)」「傾城阿波鳴門(順礼歌の段)」など様々な演目をご用意していますので、皆様お誘いあわせてぜひご来場ください。

※2025年7月現在